レッスンレポート: 寿司1週間プレイベートコース

2024年2月10日

この度、寿司すずなりでジョルディさんの「1週間プライベート寿司コース」を開講できたことを大変嬉しく思います。コース初日はオリエンテーションから始まり、寿司職人のインストラクターがジョルディさんの具体的な目標に合わせたレッスンプランを丁寧に作成しました。ジョルディさんは日本に来る前からすでに習得したい技術や達成したい目標を明確にしており、寿司作りへの深い情熱が伝わってきました。 私たちのインストラクターやスタッフもその期待に応えるべく、集中と楽しさの絶妙なバランスを大切にしながら、すずなりらしいレッスンを心がけました。

和食の世界では、料理人が制服を着用することは単なる形式的な行為ではなく、大切な伝統の一つです。エプロンの結び方のような些細な部分にまで注意を払うことには、深い意味があります。熟練した料理人の特徴は、その料理の技術だけでなく、制服を美しく、そして優雅に着こなす能力にも表れます。プロフェッショナルな外見や身だしなみを重視することは非常に重要であり、それが料理人の信頼と尊敬の土台となるのです。

1日目は、寿司作りに欠かせない「シャリ」の丁寧な準備から始まりました。インストラクターの専門的な指導のもと、ジョルディさんはシャリ作りの細やかな工程について学びました。インストラクターは一つ一つの手順を正確かつ分かりやすく実演し、ジョルディさんはその説明を熱心に聞き入っていました。1日目の指導を受けたジョルディさんは、翌日から自分自身でシャリ作りに挑戦することを楽しみにしていました。その際もインストラクターが引き続きサポートします。

炊き上がったご飯は、酢を加えて混ぜる工程が必要です。高品質なシャリを作るポイントは、酢を均等に行き渡らせること、そして米粒をつぶさないように手早く混ぜることです。また、日々の気温や湿度の変化を考慮して、味を一定に保つために毎日味見をすることも非常に重要です。

その後、ジョルディさんはインストラクターと共に、寿司用のエビを丁寧かつ迅速に準備する作業に取り組みました。寿司作りの技術を極めるうえで重要となるポイントや手法に焦点を当て、真剣に練習を重ねました。

次に取り組んだのは握り寿司の練習でした。ジョルディさんは、シャリを完璧な形に仕上げるためには、優しくゆっくりと扱うことが大切だとインストラクターからアドバイスを受けました。握り寿司の経験はあまりないと話していましたが、手を過度に濡らすことなく、またシャリが手にくっつくこともほとんどなく、自然な才能を発揮していました。残りの4日間でどのように成長していくのか、私たちは心から楽しみにしています。

1日目の最後は、「細巻き」に関する簡単な講義で締めくくられました。この講義を通じて、翌日の集中的な実践練習に向けた準備が整いました。初日は少し緊張している様子も見られたジョルディさんですが、これからの日々でリラックスしながら、細巻きの技術やポイントを存分に楽しみつつ習得していくことでしょう。

レッスンの後、FZWCの横浜居酒屋コースや和スイーツコースのインストラクターである小畑シェフが、ジョルディさんにフルーツとスイーツのバースデープレートをサプライズでプレゼントしました!ジョルディさんは先週お誕生日を迎えたばかりでした。

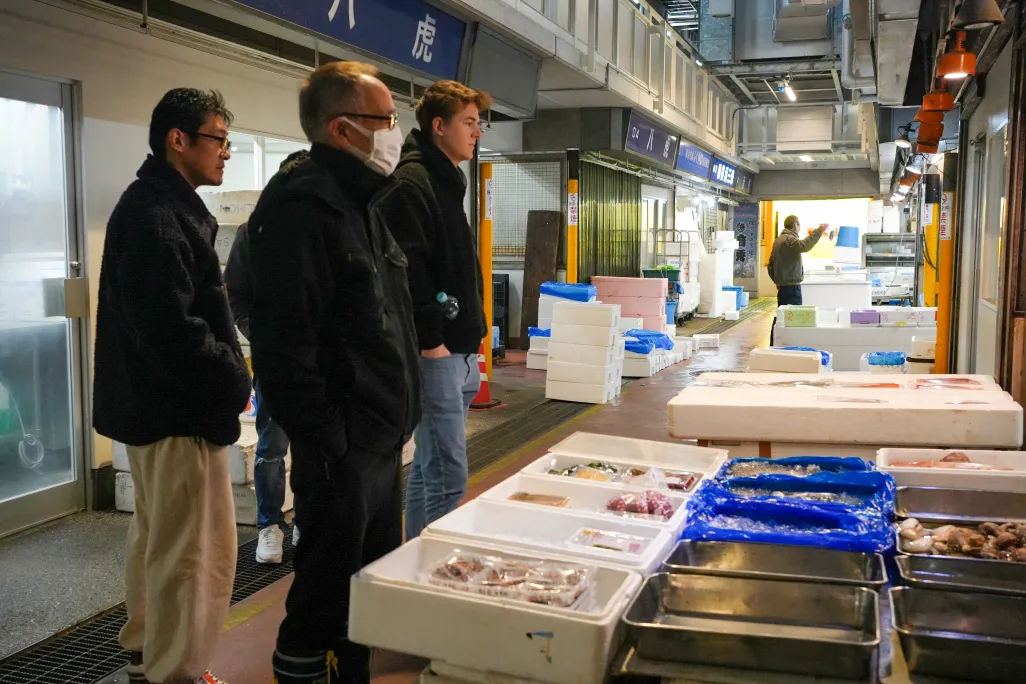

2日目は横浜市中央卸売市場への見学から始まりました。ジョルディさんは、日本の市場特有の活気ある雰囲気や、自国ではなかなか見られないさまざまな魚に興味津々の様子でした。また、マグロの一本切りに特化した包丁を実際に扱う貴重な体験もしました。

ご飯が炊き上がるのを待つ間、ジョルディさんは「ヤシオマス」(ニジマス)や「真鯛」といった魚を捌く技術を学びました。また、前日に引き続きエビの下ごしらえにも取り組みました。

2日目以降は、ジョルディさんが毎日ご飯を炊き、寿司飯を準備する役割を担当することになりました。インストラクターの丁寧な指導のもと、この重要な工程を繰り返し学びます。

次のセッションでは、「ヤシオマス」(ニジマス)を使った刺身と寿司のための切り方に焦点を当てました。驚くべきことに、刺身と握り寿司では魚の切り方が異なることが分かりました。ジョルディさんは、刺身の盛り付けを含むさまざまな技術を学びました。

その後は、‘軍艦巻き’(バトルシップロール)のシャリボールを作る集中的な練習が行われました。この技術を習得するためには、まず適切な方法を学び、繰り返し練習して体に染み込ませることが大切です。1週間という限られた時間の中で、ジョルディさんは何十個ものシャリボールを作り、FZWCで大切にしている練習法を体現しました。

その後は、‘ヤシオマス’(ニジマス)を使った握り寿司と‘細巻き’の練習が行われました。前日と比べ、顕著な進歩を見せました。

Every step of crafting thin sushi rolls, from spreading the sushi rice over the nori to rolling and tightening, appeared challenging. However, we eagerly anticipated remarkable progress in his skills over the remaining days.

3日目の最初のトピックは、「サバ」を捌き、「しめサバ」(酢締めしたサバ)の準備でした。ジョルディさんはその技術に強い興味を示し、たくさんの質問をしました。魚の種類によって塩の量が異なることを学び、この詳細は寿司作りだけでなく、彼の母国での魚料理にも役立つ知識となることでしょう。

その後、ジョルディさんは「真鯛」を使った刺身と、「ヤシオマス」(ニジマス)を使った握り寿司のための捌き方を学びました。魚の種類やサイズによって、捌き方も異なることを理解しました。

その日のジョルディさんが作ったシャリボールは、前日と比べて形やサイズがますます均一になってきました。再度「ヤシオマス」を使った握り寿司の練習を行い、さらに「炙り」という技術も学びました。これは魚の表面を軽く焼く方法です。彼が作った握り寿司は、とても美味しい仕上がりでした。この基本的な握りの技術をマスターすれば、顧客の満足度をさらに高めることができるでしょう。

次に、今日の細巻きには「かんぴょう」(甘酢漬けのゴウヤ)が使用されました。ジョルディさんは「かんぴょう」を初めて見て、味わうことになりました。最初は驚いた様子でしたが、最終的にはその味を気に入ったようです。さらに、彼は「かんぴょう」の準備方法も学びました。

次は、外巻き(うらまき)を作るための基本的な技術に焦点を当てた練習セッションが行われました。うらまきは日本国内外で非常に人気のあるスタイルです。ジョルディさんの顧客からの需要の高まりを考えると、今後、うらまきを作る機会がたくさんあると確信しています。

最後のアクティビティでは、寿司店でよく作られる日本風の卵焼きのレシピを学び、卵をひっくり返す独特の技術も習得しました。さらに、「すずなり」の名前が刻まれた焼印で卵焼きが焼かれる様子に、ジョルディさんはとても興味深く感じていました。

4日目、ジョルディさんは寿司飯の準備において素晴らしい進歩を見せ、インストラクターから合格の評価を受けました。

4日目は、「アジ」(馬鯵)と「イワシ」(鰯)の捌き方の練習から始まりました。イワシの切り方や処理方法は独特です。実は、イワシを包丁ではなく指を使って開く方法があることをご存知でしたか?

「アジ」(馬鯵)や「イワシ」(鰯)は、生でも楽しめますが、軽く塩を振ってから薄めた酢で洗うことで、さらに味わいが引き立ちます。

寿司ボールの練習の後、ジョルディさんは「イワシ」(鰯)、「アジ」(馬鯵)、「しめサバ」(酢締めサバ)、「イカ」(烏賊)、そして「マグロ」(鮪)を使った握り寿司作りに進みました。それぞれの食材は、口当たりや食感を考慮して慎重に切る必要があります。例えば、マグロは厚めに、イカは薄めに切ります。また、食材によって握り寿司を作る難易度が異なります。そのため、各食材を使った握りを練習することは、何も乗せない握りを練習するよりも一歩進んだことになります。ジョルディさんは、インストラクターが作った握りと自分が作った握りとの違いに驚いていました。インストラクターのレベルに近づくためには、継続的な努力が必要です!

レッスンの最後は、「手巻き寿司」の練習で締めくくられました。寿司飯を乾燥海苔で巧みに巻いてアイスクリームコーンのような形に仕上げる技術があります。インストラクターは、片手で effortlessly(軽々と)手巻き寿司を作り上げ、その技術の見事さにジョルディさんは感動していました。

あっという間に、1週間の寿司コースの最終日がやってきました。ジョルディさんは、寿司飯の準備をスムーズにこなし、インストラクターから満点の評価を笑顔で受けました。

ご飯が炊き上がるのを待つ間、ジョルディさんは「イシダイ」(カワハギ)の捌き方を練習しました。この魚は大きくて硬いですが、インストラクターのアドバイスとこれまでのレッスンで学んだことを思い出しながら捌こうとしました。

次は天ぷらの練習セッションでした。以前にも天ぷらを作ったことがあるジョルディさんですが、インストラクターからいくつかの重要なポイントを学びました。これからは、以前よりもさらに美味しい天ぷらを提供できることを喜んでいました。レシピだけでなく、準備が味を決定する重要な要素であることも理解しました。

さらに、マグロの漬け込み技術も学びました。

最後に、ジョルディさんは1週間で学んだことを示すために、一人前の寿司プレートを作る挑戦をしました。そのプレートには、次の食材が含まれていました:「タコ」、「ヤシオマス」(ニジマス)、「アジ」(馬鯵)、「イシダイ」(カワハギ)、「ホタテ」(帆立)、「イカ」(烏賊)、「トロ」(マグロの脂身部分)、「ズケマグロ」(漬けマグロ)、「卵焼き」(日本風の卵焼き)、「アナゴ」(穴子)、そして「かんぴょう」を使った寿司巻き。

いくつかの食材は握り寿司にするのが難しそうでしたが、ジョルディさんはすべての握り寿司をうまく作り、美味しく仕上げました。インストラクターは、ジョルディさんの1週間での大きな進歩を認め、これまで身につけた技術を維持するようアドバイスしました。また、質問があればいつでも相談するように励ましました。

寿司コースの締めくくりとして、ジョルディさんは「太巻き」(厚い寿司巻き)の練習を行いました。これは、春の訪れ前日である節分のためのもので、「恵方巻き」よりも太いものです。「細巻き」(薄い寿司巻き)の練習はたくさんしてきましたが、太巻きは具材が多いため、作るのが一層難しく感じられました。それでも、ジョルディさんは見事に太巻きを作り上げました。

インストラクターは、ジョルディさんが日々スキルを向上させていく姿に感心しており、それが彼の熱意と楽しさの表れであることを実感しました。ジョルディさんが作る寿司は、きっとお客様に喜ばれることでしょう。

1週間の寿司コースは、楽しく充実した時間でした。ジョルディさん、またお会いできることを心より楽しみにしています!